土地家屋調査士を将来目指したいという人も多いでしょう。一方で「土地家屋調査士はやめとけ」「AIの登場で今後、仕事が減るのではないか」などと聞いたことがあるかもしれません。

当記事では、土地家屋調査士の実際の働き方や、将来性、適正などについて解説します。ぜひ、土地家屋調査士を目指す際の参考にしてください。

この記事を読んだ後に得られるベネフィット

- 土地家屋調査士の働き方が分かる

- 土地家屋調査士の将来性が分かる

- 試験に合格した人の声を知ることができる

土地家屋調査士はやめとけといわれる理由

土地家屋調査士は、不動産の境界や建物の調査・測量を行い、登記手続きをサポートする重要な職種です。しかし、働き方の特性から、「やめとけ」といわれることがあります。なぜそのようにいわれるのか理由を解説します。

土日祝日や時間外の出勤が多い

仕事の不規則さは「土地家屋調査士はやめとけ」といわれる理由の一つです。土地家屋調査士の業務では、土地や建物の個人所有者との立ち会いが多くあります。立ち合いは相手の都合に合わせなければならないことも多く、平日の夜や休日に対応することが少なくありません。

また、不動産会社や建設業界は土日も営業しているケースが多く、都合を合わせるために土地家屋調査士も土日出勤になることがあります。そのため、決まった時間だけ働くよりも、関係者のスケジュールに合わせて柔軟に動くことが求められます。

屋外作業が主体

土地家屋調査士の業務の大部分は、屋外での測量や調査作業です。そのため天候や土地の場所によっては、以下のような厳しい環境下で仕事をしなければならない場合もあります。

- 夏の猛暑や冬の極寒

- 雨天や強風などの悪天候

- 整地されていない土地や山間部

- 野生動物が出没するような現場

天候次第では作業が中止になり、スケジュールの変更が余儀なくされるケースもあります。また山間部などの作業では、危険を回避するために事前の十分な調査や体力も必要です。

繁忙期と閑散期の差が激しい

土地家屋調査士の仕事は繁閑の差が大きく、その点が大変だと感じる人もいます。一般的に土地家屋調査士の繁忙期は1~3月の年度末で、新年度以降は比較的落ち着いていきます。

繁忙期の忙しさに対応するためには増員すればよいのですが、閑散期に人が余ってしまう事態が起きるため、人員の調節が困難になるのです。そのため忙しくても人を増やさずに対応することがあり、繁忙期には残業や休日出勤が増えたり、拘束時間が長くなったりする可能性があります。

景気変動の影響を受けやすい

土地家屋調査士の仕事は、社会情勢や景気の変動に大きく左右されやすく、仕事量が不安定になりがちです。一般的に、景気が良いと公共事業の増加や住宅の建設などが増加して業務も活発になりますが、不景気になると不動産取引の減少とともに、仕事の機会が減少する傾向があります。

とはいえ、再開発は各地で行われ、水道などのインフラの整備は常に行われているため、これからも需要は十分にあると考えられます。

立ち合いがうまく進まない

土地の境界線を特定する筆界特定の手続きでは、隣接する土地所有者も立ち会いのもとで境界を決定する必要があります。しかしスムーズに進むとは限らず、ストレスを感じる場合もあるでしょう。

立ち会いがうまく進まない理由には、連絡が取りにくい、スケジュールが合わない、隣接している土地所有者が非協力的などの要因があります。特に、隣接地の所有者が遠方に住んでいると連絡先が分からなかったり、スケジュールの調整が難しかったりします。

土地家屋調査士には将来性も需要もある

土地家屋調査士を目指す上で知りたいのが将来的な需要です。これからも安定して働けるのか解説します。

独占業務がある

土地家屋調査士は国家資格であり、独占業務を有することから、仕事がなくならないと考えられています。

不動産の表題登記や筆界特定は、土地家屋調査士の独占業務となります。表題登記とは、登記されていない土地や建物を公的に登記することであり、筆界特定とは、土地の所有者などの申請に基づき、法的に定められた土地の境界線を明確にする制度です。

土地の登記は法律で義務付けられているため、法律が改正されない限り、土地家屋調査士の需要は引き続きあるでしょう。

世代交代が近づいている

「土地家屋調査士白書2022(第5章 日本全国あなたの近くの土地家屋調査士)」で土地家屋調査士の年代別比率を見ると、70代だけでも22.5%、60代以上ともなると半数以上の51.2%となっています。

個人経営であれば土地家屋調査士の定年はありませんが、屋外の仕事が多く体力を必要とすることから、年齢的に引退していく人がこれからも多くいるでしょう。そこで、若い土地家屋調査士の需要は今後さらに増えていくと考えられます。

※出典:土地家屋調査士連合会. 「土地家屋調査士白書2022」.

https://www.chosashi.or.jp/media/2022_097-121_chapter05.pdf ,(入手日付2025-3-3).

AIに代替されない業務がある

現在、多くの職業がAIに代替されるのではないかとされています。土地家屋測量士も同様で、測量の分野は徐々に機械化が進み、将来的にはAIによって完全に自動化される可能性が指摘されています。また、測量図や報告書、登記に必要な申請書類の作成もAIが得意とする分野です。

しかし、土地家屋調査士の仕事には、人間にしかできない業務も多く含まれています。例えば、隣人や関係各所との交渉・相談といった場面では、臨機応変な対応が求められるため、人ならではの柔軟性が必要です。専門知識を持ちつつ、相手に合わせて会話をするのは、人間だからできる業務だといえます。

長く活躍する土地家屋調査士になるために必要なこと

土地家屋調査士として長く活躍するためには、時代の変化に対応し、継続的にスキルを磨くことが欠かせません。これからの土地家屋調査士に求められるスキル、条件について解説します。

新技術を身に付ける

AIをはじめとした新しい技術の登場は土地家屋調査士の仕事にも変化をもたらし、新技術によって業務の効率化も進んでいます。そこで、時代に合わせた技術を身に付けていくことが大切です。

例えば、今後、測量の資料作成はAIが行うようになると考えられています。また、ドローンを測量に活用することにより、広大な土地の測量がより迅速かつ正確に行えるようになりました。3Dスキャナーによって、ワンクリックで複雑な図面を描くことも可能です。

こうした技術の進化に対応できなければ、仕事の機会を失うリスクもあります。常に新しい技術を学び、知識をアップデートすることが、長く活躍し続けるための重要なポイントとなります。

関連資格を取得する

土地家屋調査士として同業者と差別化を図るためには、関連する資格の取得が有効です。例えば、土地家屋調査士と同時に所有しておくとよい資格には司法書士や行政書士などがあります。

司法書士の資格を取得すれば、不動産登記の手続きをワンストップで対応できるようになり、業務の幅が広がります。また、行政書士の資格を持つことで、遺産分割協議書の作成を依頼される機会が増え、不動産売却に関する登記申請などの業務獲得にもつながるでしょう。

こうした資格を取得することで、より多様なニーズに対応できる専門家としての価値を高められます。

コミュニケーションスキルを磨く

機械化できない「人ならでは」の対応が求められる場面も多く、日頃からコミュニケーションスキルを磨いておくことも重要です。土地家屋調査士の仕事といえば、測量や図面の作成など、一人でコツコツと進めるイメージがあるかもしれません。しかし、実際には土地調査の依頼主や他のスタッフとのコミュニケーションも欠かせません。

円滑にコミュニケーションを図ることで、立ち会いをはじめとした業務をスムーズに進めることができます。また、専門知識と丁寧な対応が認められ、仕事の依頼が増える場合もあります。

合格者の生の声で悩みを解決! 合格者体験記

東京法経学院の令和5年度の合格体験記を紹介しますので、受験を考える中で、悩み事や不安なことがある方はぜひ参考にしてください。

採点者の目を意識した答案作成を心掛けることができた

仕事を通じて土地家屋調査士と接する機会があり、仕事のやりがいや、これから相続が増えていくことによる将来性に魅力を感じて受験を決意しました。

当初は書店で参考書を探していましたが、満足がいくものが見つからず、老舗の受験指導校で実績が豊富な東京法経学院の「新・最短合格講座2023総合(通信教育)」を受講しました。

答案の添削指導を何度も受けることで、採点者の視点を意識した答案作成ができるようになり、実践的なスキルが身に付いたと実感しています。また、受講期間中に関係法令の改正があれば資料を追加送付してもらうことができました。

実践答練の成績が振るわなかった際も、知識があやふやな点を確認できたと思い、モチベーションを下げずに受験に挑むことができました。

『合格者全額返金お祝い制度』がモチベーションの一つに

会社に頼らずに仕事をしたいと、土地家屋調査士を目指しました。最初は市販の参考書で勉強しようと思いましたが、書店で購入ができるものが少なく、合格実績が豊富で、答練実施回数が多い、通信講座があるなどの理由から、東京法経学院の「新・最短合格講座2023総合(通信教育)」を受講しました。

勉強を始めた時期が他の受験生より遅かったため、後れを取り戻さなくてはいけないという気持ちがありましたが、平日は1日8時間を勉強の時間に充て、生活のリズムを崩さずに学習を続けられました。

講座では答練を受けることで自分の実力を把握することができ、学習の方向性を確認することができたのも良かったです。また、「合格者全額返金お祝い制度」が大きなモチベーションとなり、勉強を続けることができました。

精神面の指導が大いに役立った

定年を迎えた後、新たな道へ進むために60代での挑戦を決意しました。最初は独学で試験に臨みましたが、思うような結果が出せませんでした。そこで、指導に定評があり、合格率の高さや合格した人の声を参考にし、東京法経学院の「新・最短合格講座2023総合(通信教育/答練通学)」を受講しました。

講座では、20回を超える本番さながらに行われる答練がとても役に立ったと感じています。何回も受けるうちに緊張への対処法を学べたのも、よかったと思います。

また、知識や技能面の指導はもちろんのこと、講師からの熱い励ましの言葉のおかげで最後まで諦めずに努力を続け、一回の受験で合格できました。

まとめ

土地家屋調査士の仕事は土日出勤などもあり不規則になりやすく、屋外での業務が多い点でも、大変だと思う人は多くいます。一方で土地家屋調査士は国家資格であり、独占業務もあるため、一度取得すれば長く働き続けることが可能です。また、独立開業をすれば高収入も見込めます。

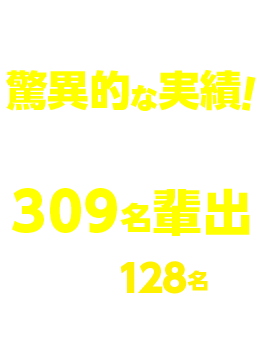

土地家屋調査士になるための試験勉強は、独学で進めることもできますが、専門の講座を受けることで効率よく進めることが可能です。東京法経学院では多くの合格者を送り出した熟練の講師が勉強をサポートするので、気になる方はお問い合わせください。

コラムの運営会社

株式会社東京法経学院は10年以上にわたり、土地家屋調査士・測量士補・司法書士・行政書士など、法律系国家資格取得の受験指導を行ってきました。

通学・通信講座の提供だけではなく、受験対策用書籍の企画や販売、企業・団体の社員研修もサービス提供しています。

詳細は、各サービスページをご確認ください。

土地家屋調査士試験、測量士・測量士補試験、司法書士試験、行政書士試験、公務員試験